Это основа урожая и то слабое звено, с помощью которого наши недоброжелатели могут продавливать свои интересы. С первых дней молодого белорусского государства проводится последовательная политика в области семеноводства с главным посылом — иметь свое. И результаты налицо. Селекционеры Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию создали 481 сорт зерновых, зернобобовых, технических и крупяных культур. 80 процентов полей в стране занято отечественными сортами. Кроме того, зерновые, рапс, многолетние травы с белорусскими корнями распространены более чем на 3 миллионах гектаров в России. В госреестр Российской Федерации включено 45 сортов по 15 культурам белорусской селекции, из них оригинальное семеноводство поддерживается по 24 сортам.

В Казахстане, Киргизии, других странах успешно возделывают сорта, рожденные в лабораториях НПЦ.

Об импортозамещении, о том, почему все же немалые средства тратятся на покупку зарубежного семенного материала, — наш разговор с генеральным директором РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию» Федором Приваловым.

— Добавлю: наши сорта озимой ржи, овса, кормового ячменя, гречихи, яровой пшеницы и люпина занимают более 90 процентов площадей. Так, активная работа над созданием отечественных сортов озимой и яровой пшеницы высокого качества, а также внедрение соответствующих технологий их возделывания позволили нам увеличить производство ее зерна до 3 миллионов тонн. И респуб-лика отказалась от импорта зерна этой культуры. К тому же в последние годы доля отечественных пивоваренных сортов в структуре посевов ячменя составляет более 70 процентов, а кормовых — свыше 95. Все зарегистрированные сорта центра успешно конкурируют с зарубежными и имеют высокий уровень урожайности и качества: у зерновых — более 100 центнеров с гектара, у рапса — 60, у зернобобовых — до 50.

Конечно, достичь впечатляющих результатов смогли благодаря нашей научной школе, белорусским селекционерам, известным во всем мире, их золотому фонду. На счету наших ученых много сортов-легенд. Скажем, сорта озимой мягкой пшеницы, созданные доктором сельскохозяйственных наук Иваном Коптиком, как наиболее ценные, помещены в глобальное хранилище семян на острове Шпицберген. Остаемся верны главному принципу своих предшественников, лежащему в основе деятельности нашей организации с 95-летней историей, — проведение взвешенной, глубоко продуманной научно-исследовательской политики в области земледелия и селекции.

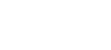

Семена отечественной селекции.

Семена отечественной селекции.Ни в одной другой стране Запада нет такого научного института, где бы одновременно вели селекцию зерновых, зернобобовых, кормовых, крупяных, технических культур. К примеру, в Германии только ячменем занимается семь центров. Наш НПЦ, помимо активной научно-исследовательской работы, участвует в научном обеспечении агропромышленного комплекса и инновационного развития отрасли растениеводства.

Когда-то, после развала Советского Союза, мы брали зарубежный кредит на зерно пшеницы. Стране необходим был хлеб. Тогда Президент сказал, что нам нужны собственные сорта и создавать их надо в ускоренном порядке. Мы получили и мягкую пшеницу, и все виды крупяных культур. Поэтому сегодня вопрос не стоит ни по одной продовольственной культуре. Мы не выращиваем только рис. Пока. Но все возможно.

— Три десятка лет назад мы и слыхом не слышали о рапсовом масле, а сегодня оно вполне заменяет дорогое оливковое. Масличные крестоцветные возделывались только как промежуточные культуры. Теперь создана целая индустрия переработки маслосемян, а белорусскими учеными — взаимодополняющая система сортов. Но не один раз при встречах с агрономами слышала восхищенные отзывы о зарубежных гибридах. Это поклонение всему иностранному или объективная оценка?

— Нисколько не объективная. Приведу один пример. Наши семена рапса стоят 4 евро, импортные — 160. В Минской области в 2021-м 7 хозяйств получили урожайность этой культуры до 5 центнеров с гектара, 72 хозяйства — от 5 до 10, 57 хозяйств — 10 центнеров. Что мы делаем? Закупаем гибриды в 40 раз дороже собственных семян и буквально закапываем эти деньги. Мало того, с гибридов в следующем году не получишь посевного материала, его опять приходится приобретать. Вполне понятна стратегия западных селекционных центров, направленная на увеличение продаж своего продукта. Если же у нас купить семена питомника размножения, на следующий год превосходные семена и пару лет будешь пересевать своими. Почему-то никто не подсчитывает это, говоря, что импортные гибриды окупаются. Кстати, и урожайность завезенных в 2021-м на 3 центнера ниже, чем у наших.

Доктор сельскохозяйственных наук Ядвига Пилюк — автор 27 сортов и 1 гибрида озимого и 24 — ярового рапса и 4 гибридов. Вполне конкурентоспособных, зимостойких, высокопродуктивных, устойчивых к полеганию и поражению болезнями. Но тогда почему не в полной мере реализуется их генетический потенциал? Причин несколько: это несвоевременная и некачественная обработка почвы, нарушение сроков сева, недостаток удобрений, нетехнологичное их внесение, а также пестицидов. Как при возделывании других культур.

Но масличная и высокобелковая культура действительно очень выгодна аграриям и ценна для страны. Это и масло, как пищевое, так и техническое, и шрот (жмых) — импортозамещающий продукт. Немаловажно, что рапс создает хорошую структуру почвы, способствуя разрушению своей корневой системой подплужной подошвы.

— В 2007-м Президент объявил кукурузу культурой стратегического значения и нацелил на получение в Беларуси миллиона тонн зерна. Заметим, годом ранее собрали всего 150 тысяч тонн. Совершить шестикратный рывок удалось. В прошлом агросезоне получено более полутора миллиона тонн зерна. Федор Иванович, какая в этом прорыве роль ученых?

— В республике засеян 1 миллион 200 тысяч гектаров кукурузы, 55— 60 процентов этих площадей — белорусскими семенами. Нишу силосных гибридов закрываем на 80— 90 процентов. А ведь когда-то над нами смеялись, когда мы предложили в Беларуси заняться селекцией кукурузы. Мол, в наших широтах это невозможно. Но мы построили два калибровочных завода (кстати, по инициативе ученых и при их активном участии), плодотворно работает институт в Мозыре. К середине 1990-х созданы первые совместные белорусско-молдавские гибриды, разработаны адаптированные к нашим условиям технологии возделывания кукурузы на силос и зерно. В настоящее время в госреестре 12 гибридов селекции Полесского института растениеводства.

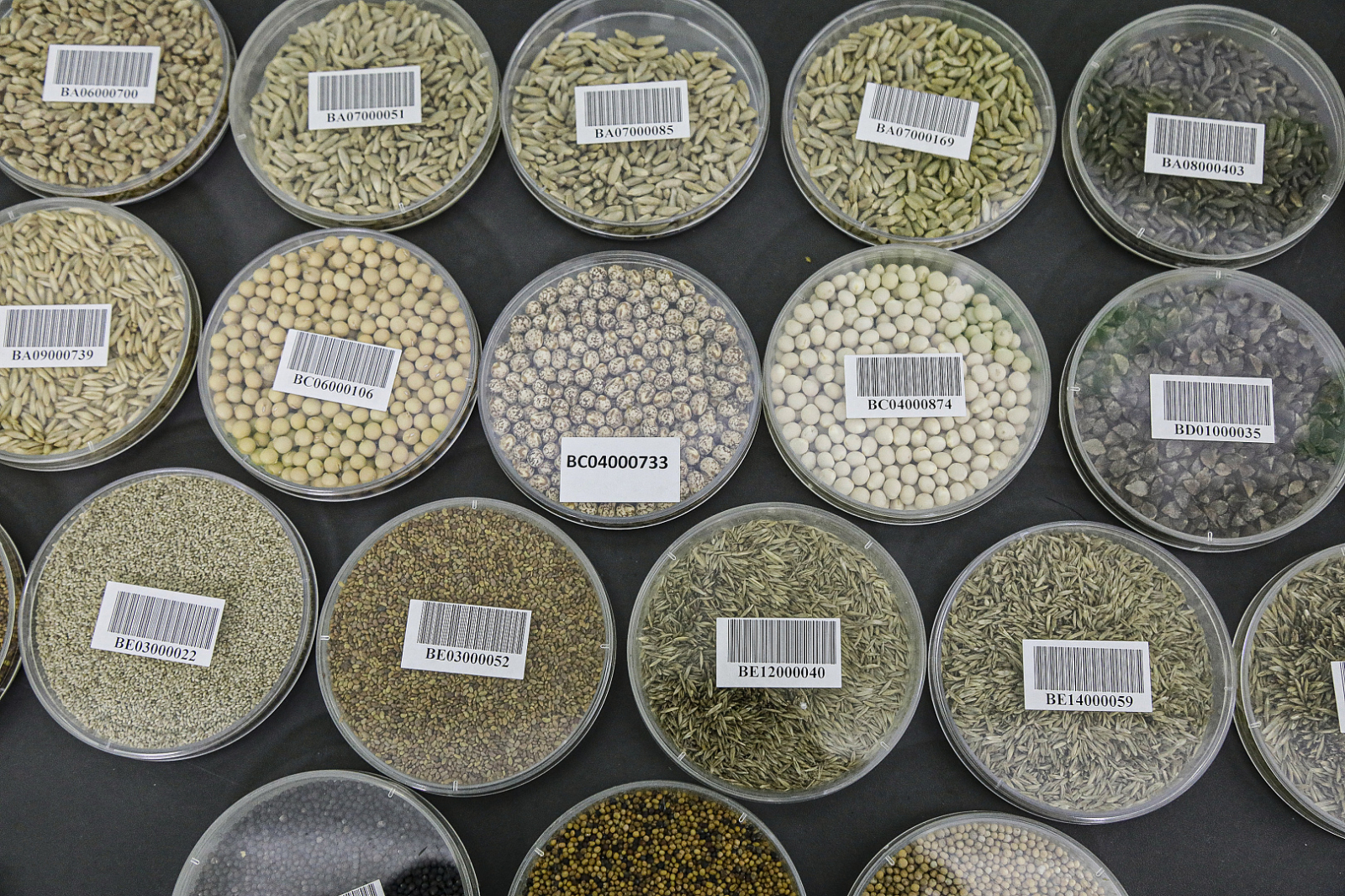

Перспективные отечественные сорта готовятся к отправке в сельскохозяйственные предприятия.

Перспективные отечественные сорта готовятся к отправке в сельскохозяйственные предприятия.

Республика получает до двух миллионов тонн кукурузного зерна. Без этой культуры не было бы вообще животноводства. Сегодня оно у нас интенсивное, с высокой плотностью скота, маленькая Беларусь экспортирует продуктов на сумму до 7 миллиардов долларов. Крестьянин дает работу занятым в 12 отраслях. Значит, избран правильный путь развития. Но есть некоторые проблемы.

Наши сахарные комбинаты после проведенной реконструкции одни из лучших в Европе. Мы производим 800 тысяч тонн сахара, 300 тысяч идет на внутреннее потребление, остальной экспортируем. Единственная недоработка вот в чем. Хотя ученые и создали прекрасные гибриды сахарной свеклы — урожайные, с хорошим выходом сахара с гектара, не уступающие западным, а иногда и превосходящие их, — не сделана система подготовки и получения семян. Во-первых, не построено ни одного калибровочного завода, нет дражирующих производств. Практически сделать семена для свекловодов мы не можем. Во-вторых, эта культура в семеноводстве двухгодичная, в-третьих, для ее созревания не хватает погожих дней. Но, повторюсь, ученые свою работу выполнили. А Республиканское объединение «Белсемена» должно размножить посевной материал, чтобы иметь его в достаточном количестве, если хотим быть независимыми от Запада.

Есть проблемы с получением семян трав. Ученые вывели разные сорта 24 видов кормовых культур, которые выращивают и на легких почвах, и на заболоченных, и на тяжелых. Но раньше в каждой области были межхозяйственные организации по доработке семян трав, где стояло необходимое оборудование. Существовавшую систему надо восстановить.

— По-прежнему Беларусь зависима от импорта кормового белка. Как решить проблему?

— Беларусь ежегодно тратит на покупку белка примерно 300—350 миллионов долларов. За эти деньги могли бы построить предприятия по получению белка из собственных культур: люпина, гороха, вики, рапса. Но нашим комбикормовым заводам, видимо, выгоднее закупать дорогую сою: своя надбавка будет выше с большей суммы. А хозяйства не заинтересованы выращивать бобовые. Зачем, если некуда сдать? А эти культуры накапливают в почве азот, они прекрасные предшественники, хорошо растут в наших условиях. Продукцию без ГМО мы смогли бы продавать и на экспорт. Ведь Новая Зеландия, один из лидеров по производству молока, в кормах применяет только люпин. Там есть свои заводы по переработке данной культуры и производству белка. Распространен люпин на Брянщине, причем сеют в основном белорусские сорта.

— По наблюдениям специалистов, в Беларуси изменяются погодно-климатические условия. Как в связи с этим сложится ситуация в селекции и будем ли готовы к новым вызовам?

— В предстоящие годы усилия ученых центра будут сосредоточены на разработке, уточнении и конкретизации региональных систем земледелия. Тенденции изменения климата в Беларуси, несомненно, потребуют от хозяйств и регионов нового подхода к структуре посевных площадей и систем обработки почвы, набору культур и сортов в севообороте. Но и сорта должны быть более экологически стабильными и менее затратными при сохранении качества.

Прогнозируется, что в условиях участившихся засух на территории нашей страны более широкое развитие получат селекция и распространение таких нетрадиционных засухоустойчивых культур, как просо, чумиза, донник, лядвенец рогатый, эспарцет, озимые вика и сурепица, сорго-суданковые гибриды и другие.

Разрабатываем проектную документацию по строительству фитотрона и ризотрона, аналога которым нет на постсоветском пространстве. Ввод их в эксплуатацию позволит быстрее проводить оценку не только морфологических признаков наземной части растений, но и корневой системы, что даст возможность подбирать селекционный материал с повышенной эффективностью потребления и использования элементов питания. Говоря простым языком, при помощи сканирующих устройств сможем определять, в каком состоянии культуры. Будут развернуты исследования по симбиотической селекции растений и микробиоты почвы.

— Спасибо, Федор Иванович, за беседу.