В начале года Советом Министров утвержден обновленный состав Комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, которые находятся за границей. Каковы приоритеты ее деятельности? В каком направлении идет сейчас поиск? Есть ли находки? Это за круглым столом «Рэспублікі» обсуждали сопредседатели комиссии — заместитель министра иностранных дел Валентин Рыбаков, заместитель министра культуры Александр Яцко, а также директор Национального исторического архива Дмитрий Яцевич, заместитель директора Национальной библиотеки Александр Суша, искусствовед и автор проекта «Спадчына Беларусі» Олег Лукашевич.

Валентин РЫБАКОВ. Валентин РЫБАКОВ.

|

Александр ЯЦКО. Александр ЯЦКО.

|

Дмитрий ЯЦЕВИЧ. Дмитрий ЯЦЕВИЧ.

|

Александр СУША. Александр СУША.

|

Олег ЛУКАШЕВИЧ. Олег ЛУКАШЕВИЧ.

|

Фото Александра КУЛЕВСКОГО и БЕЛТА

Расставим приоритеты

«Р»: Что изменилось в вопросе возвращения культурного наследия со вступлением в силу Кодекса о культуре и созданием комиссии, которая этими проблемами будет заниматься?

А. ЯЦКО: Кодекс подытожил уже имеющуюся нормативную базу, функционирующую с 2010 года в этой сфере, поэтому говорить о сверхновациях не приходится. Вместе с тем ряд позиций, которые регулируют деятельность по возврату культурных ценностей, были систематизированы, адаптированы под современную терминологию и стали более понятными для работы.

Созданная комиссия — орган не исполнительный. Основная ее функция — координация действий всех заинтересованных сторон для того, чтобы определять приоритетные направления работы в данной сфере. В составе комиссии — представители МИД, иных ведомств, учреждений культуры и образования, отдельные специалисты, научные работники, которые имеют практический опыт работы в этой отрасли. Основной принцип нашей работы основан на том, что историко-культурные ценности, которые были вывезены из Беларуси с нарушением актов законодательства, международных договоров, действующих в момент вывоза, либо эвакуированы во время вооруженных конфликтов и не возвращены, обязательно подлежат возврату независимо от времени, обстоятельств и места вывоза. Это — константа.

«Р»: Выходит, функция комиссии — практически номинальная. Может, нужна структура, которая будет ежедневно заниматься вопросами возвращения, или специальный фонд?

А. ЯЦКО: Создание фонда — хорошее дело, когда имеются соответствующие ресурсы. В стране есть, например, фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства, который создан и для этих целей. Именно с его помощью был возвращен ряд книжных памятников. Но все вопросы возвращения комплексно через этот фонд мы не закроем.

Повторюсь: комиссия не обладает неким финансовым ресурсом, который необходим в первую очередь для того, чтобы вернуть ценности. На советах мы просто определяемся, что у нас будет приоритетным в работе как минимум на год по различным направлениям — музейному, архивному, библиотечному. Например, одно из направлений работы, одобренное, к слову, фондом Президента по поддержке культуры и искусства, — возврат копий из Госфильмофонда РФ, снятых «Беларусьфильмом» в советское время. Считаем, что имеем на это все права. Вообще, как правило, большого желания выдавать культурные ценности, которые имеются в другой стране, ни у кого нет. Поэтому мы, скорее, говорим о возможной передаче их на депозит, копиях различных документов или обмене цифровыми материалами.

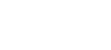

В год 500-летия белорусского книгопечатания на родину вернулась «Малая подорожная книжка» Франциска Скорины — памятник национальной культуры

В год 500-летия белорусского книгопечатания на родину вернулась «Малая подорожная книжка» Франциска Скорины — памятник национальной культурыВ. РЫБАКОВ: Реституция культурных ценностей в большинстве случаев действительно проблематична, но делается все возможное, чтобы знаковые для нашей культуры и истории ценности возвращались на родину. Белорусскими загранучреждениями проведена большая работа по изучению международного опыта по приобретению таких ценностей на аукционах, рынке антиквариата или у частных лиц, разработан механизм их приобретения, который мы стараемся реализовать на практике. И результаты такой работы уже есть. Так, в 2016 году благодаря усилиям наших дипломатов замковый комплекс «Мир» приобрел у проживающего в Германии князя Константина Гогенлоэ коллекцию портретов князей Радзивиллов и портрет князя П.Л.Витгенштейна, а также коллекцию из 337 фотографий конца XIX века. В фонды Музея-усадьбы М.К.Огинского переданы изданные в начале XIX века оригиналы мемуаров М.К.Огинского, а также несколько экземпляров книги его личного секретаря, где содержится информация о белорусских городах и выдающихся личностях, оригинальные гравюры, имеющие отношение к нашей истории, географические карты того времени. Фонды Витебского областного краеведческого музея пополнились гравюрой известного художника Парижской школы, выходца из Смиловичей Осипа Цадкина. В дар от Александра Сапего, вице-президента Белорусского объединения в Швейцарии, получены фотографии Марии Магдалены Радзивилл, меценатки, белорусской просветительницы, которая в 1932 году переехала в Швейцарию.

«Р»: А какая практика существует в зарубежных странах в вопросах возвращения своего культурного наследия?

А. СУША: Она совершенно разная. Где-то есть общественные и частные инициативы, но на уровень государства эта проблема не поднимается, научные структуры занимаются исследованием и поиском документов. В отдельных странах есть госструктуры, как, например, Фонд прусского культурного наследия в Германии, который ищет вывезенные из страны ценности после Второй мировой войны. В некоторых странах есть, как и у нас, государственные комиссии, они тоже выполняют в первую очередь координирующую и консультационную функции. К слову, наиболее эффективно переговоры осуществляются неформально. Если, например, государство в лице той же комиссии официально заявляет претензию — верните, скорее всего, вам ничего даже не покажут. Потому роль государства очень часто сводится именно к тому, чтобы собрать сведения, обобщить, предоставить заинтересованным, скоординировать действия.

«Р»: Существует ли сегодня полный список вывезенных ценностей?

А. ЯЦКО: Не так давно был разработан сайт «вяртанне.бай». Он представляет собой электронный каталог предметов, которые в свое время были вывезены за пределы Беларуси. Там тысячи позиций, и предстоит еще большой фронт работы по его наполнению, но, по крайней мере, база создана.

Широкий виртуальный доступ

Д. ЯЦЕВИЧ: Наши архивисты постоянно проводят работу по выявлению документов по истории Беларуси за рубежом. В результате чего и формируется соответствующий перечень документов и фондов, и он постоянно пополняется. Что касается физического возврата архивных документов, то это было бы идеальным вариантом. Но поскольку в этом вопросе чаще всего речь идет о наших ближайших соседях, с которыми мы в разные периоды времени состояли в одних государственных образованиях, то говорить о том, что это только наше наследие, и то, что эти документы не могут храниться в этих странах, нельзя. Даже если эти документы касаются нашей нынешней территории либо личностей, имеющих к нам непосредственное отношение.

Многие документы, которые сейчас хранятся в зарубежных архивах, музеях, библиотеках, советскими архивистами, библиотекарями, а еще ранее — российскими архивариусами, по различным причинам передавались на хранение за пределы белорусских земель. В результате значительное количество документов и целых фондов, относящихся к территории современной Беларуси, находится на хранении в архивах и библиотеках Москвы, Санкт-Петербурга, Вильнюса, Варшавы.

Например, наш фонд Литовской греко-униатской консистории, касающийся истории униатской церкви Беларуси, в середине прошлого века был передан на хранение в Литовский государственный исторический архив. В Российской национальной библиотеке хранится так называемый фонд Дубровского, который состоит из документов несвижского архива князей Радзивиллов. Огромная часть фонда архива князей Радзивиллов — около 30 тысяч дел — была вывезена прежними владельцами в 20-е годы прошлого века из Несвижа в Варшаву.

Понятно, что действующее законодательство ни нашей страны, ни соседей, как правило, не позволяет передавать оригиналы документов, даже при равнозначном обмене. Поэтому мы идем по пути создания цифровых копий и микрофотокопий и обмена ими. Также с нашими коллегами-архивистами готовим совместные выставочные и издательские проекты. НИА Беларуси активно сотрудничает с архивистами Польши, России, Литвы, и за последние несколько лет нами получено около 100 000 кадров копий документов по истории нашей страны. Основная цель — предоставить нашим исследователям возможность работы с этими документами и обеспечить их введение в научный оборот.

В. РЫБАКОВ: Совместное использование — обмен электронными копиями, передача на депозитное хранение, организация временных экспозиций — решает проблему. Кроме того, развитие информационных технологий позволяет обеспечить широкий «виртуальный» доступ к культурным ценностям, оказавшимся за пределами Беларуси, открывает новые возможности для активного совместного пользования общим документальным наследием. С учетом международной практики этот способ представляется наиболее перспективным, и в этом направлении МИД тоже активно работает с зарубежными музеями, библиотеками, архивами.

А. СУША: Наша ситуация — специфическая. Значительная часть культурного наследия нашей страны находится за ее пределами. А памятников книжной культуры, и в первую очередь памятников древности, — большинство. У нас нет ни одной, начиная с Туровского Евангелия, рукописной книги XI—XIV веков. У нас минимальный процент изданий Скорины и его последователей — ни одной книги Сымона Будного, Василия Тяпинского. Ни одного издания целых типографий, например, Любчанской или Лосской. У наших соседей — Польши, России, Литвы — ситуация обратная. Но мы не должны отчаиваться. Во-первых, даже то, что мы постоянно озвучиваем тему малочисленности тех же изданий Скорины, так или иначе обращает внимание на богатство нашего наследия. Во-вторых, показывает, насколько оно значимо и представляет интерес не только для нас самих, но и для наших соседей и коллег из далеких стран. В-третьих, важно, что подобная ситуация порождает необходимость сотрудничества с нашими партнерами за пределами страны, чтобы в том числе попытаться это наследие вернуть.

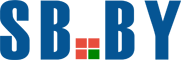

Крест Евфросинии Полоцкой, изготовленный полоцким мастером Лазарем Богшей в 1161 году, был утерян во время Великой Отечественной войны и до сих пор не найден. В 1997 году брестским ювелиром-эмалировщиком Николаем Кузьмичом была создана полноразмерная копия реликвии

Крест Евфросинии Полоцкой, изготовленный полоцким мастером Лазарем Богшей в 1161 году, был утерян во время Великой Отечественной войны и до сих пор не найден. В 1997 году брестским ювелиром-эмалировщиком Николаем Кузьмичом была создана полноразмерная копия реликвии

Что касается возвращения книжного наследия, то практика последних лет показывает, что это абсолютно реально. И Национальной библиотекой, и иными библиотеками и музеями страны сделано много в этом плане. Можно вспомнить возвращение и Статута ВКЛ, и фрагментов Брестской Библии, и книг Казимира Семеновича. Причем очень важно, что к процессу возвращения активно присоединились коммерческие структуры. Это свидетельство чрезвычайной значимости для общества этой проблемы.

О. ЛУКАШЕВИЧ: Очень важно деятельность в этой сфере больше популяризировать, сместив акценты. Международная практика показывает, что сегодня вернуть национальные ценности из музеев других стран практически невозможно, а вот приобретать произведения искусства, которые нам интересны, вполне реально. Безусловно, хорошо, что коммерческие структуры вносят большой вклад в дело возвращения культурных ценностей. Но, может, со стороны государства надо больше внимания уделять таким меценатам, чтобы сделать эту сферу деятельности более привлекательной для коммерческих структур — облегчить налогообложение и т.д.

А. ЯЦКО: Это уже делается. Вот вам пример: Белгазпромбанк ввозит коллекцию картин. Эти произведения вносятся в Список историко-культурных ценностей. На основании этого по действующему законодательству банк освобождается от ряда налоговых платежей, в первую очередь таможенных.

О. ЛУКАШЕВИЧ: Отрадно слышать, если это так. Но, например, тот же Белгазпромбанк долго просил у города выделить ему помещение, где хранились бы эти картины, хоть заброшенное здание, они бы его отремонтировали. В Минкульт в том числе обращались. Но город навстречу не пошел. Они вынуждены были приобрести на свои деньги здание на улице Октябрьской. А ведь эти средства можно было направить на возвращение еще десятка памятников, которые интересуют нас.

Хорошо, что все же что-то возвращается, главное, чтобы государство шло навстречу. В мире есть еще много неизученных артефактов, которые имеют отношение к нашей территории. Например, мы делали фильм об Игнате Домейко. Были в Сантьяго, и оказалось, что там до сих пор хранится архив у родственников, который практически не изучен, — сотни документов, их при нас впервые за сто лет открывали и показывали. На это надо направлять свои взоры и действия. Может быть, Министерство культуры все же инициирует создание фонда, который будет не номинальным, а исполнительным органом, который будет выявлять и изучать возможность возвращения. Об этом стоит задуматься. Например, уйдет из жизни внук Домейко, и как будут далее распоряжаться этими документами родственники, неизвестно. Как показывает практика, дети даже не заинтересованы в получении таких богатств. Например, во Франции за это надо платить очень большой налог. Мы как-то встречались в Париже с дочерью одного известного художника, представителя Парижской школы. Предложили ей оцифровать коллекцию отца, но она боится это делать, потому что налоговые органы ей предъявят большущие счета за наследство. В этой области надо работать.

Долгая дорога домой

«Р»: Недавно Белгазпромбанк к 500-летию белорусского книгопечатания вернул в страну «Малую подорожную книжку» Франциска Скорины. А почему не государство ее купило в лице той же Национальной библиотеки?

А. СУША: Эту книгу мы давно изучали, вели переговоры с коллекционерами, их сменилось несколько за последние годы. Многократно менялись и условия продажи. На самом деле для нас была очень высокая цена. К тому же владелец хотел остаться анонимным, что для отношений с государственной организацией невозможно — кому платить бюджетные деньги? Ситуация была проблемная, мы сами обратились к банку с информацией об этой книге, и очень хорошо, что он ее купил.

Вообще, бывают разные варианты взаимодействия. Многие госорганизации возвращают ценности при поддержке коммерческих структур. Например, Национальной библиотеке при покупке уникальных изданий Казимира Семеновича БПC-Сбербанк и БелАМ предоставили безвозмездную целевую спонсорскую помощь. При государственном финансировании через Президентский фонд были в свое время возвращены очень ценные карты, гравюры, изобразительные документы по истории Беларуси. Белгазпромбанк формирует собственную корпоративную коллекцию. Но самое важное — документ-памятник попадает в страну, регистрируется в Государственном списке историко-культурных ценностей Республики Беларусь, что накладывает определенные обязательства на владельца, в том числе о невывозе предмета за пределы страны навсегда.

В. РЫБАКОВ: К слову, о корпоративной коллекции Белгазпромбанка. Сегодня она насчитывает более 100 артефактов. И состоялось это в том числе благодаря активному участию наших дипломатов за рубежом.

Д. ЯЦЕВИЧ: Приглашать частных инвесторов, конечно, нужно. Госорганизации не так мобильны в финансовых операциях, которые связаны с приобретением ценности за рубежом. Зачастую привлечение мецената, спонсора — это единственная возможность поучаствовать в аукционе. Государство может даже иметь деньги, чтобы приобрести, но выполнить аукционные условия ему не всегда возможно: стукнул три раза молоток — в течение трех дней заплати. С бюджетными деньгами так быстро не выйдет.

«Р»: Может, в юбилейный год книгопечатания у нас что-то еще скориновское появится уже в фонде Национальной библиотеки?

А. СУША: Не буду раскрывать тайны, но есть надежды и конкретные планы. Издания Скорины появлялись в продаже в последние годы буквально несколько раз, на пальцах одной руки можно перечислить. Надежды, что они будут возвращаться каждый месяц, нет. Речь может идти прежде всего о временном экспонировании. Но есть иные памятники книжной культуры, в отношении которых можно говорить о возвращении.

«Р»: Долгие годы утраченной ценностью номер один был Крест Евфросинии Полоцкой. Продолжаются ли поиски этой реликвии?

А. ЯЦКО: Усилия по его возращению проводятся постоянно с меньшей или большей активностью. В предыдущем составе комиссии были даже представители Комитета госбезопасности, которые среди прочего целенаправленно занимались именно этим вопросом. То есть какой-то пласт работы проделан, хотя не могу сказать, что на государственном уровне ведутся активные поиски. Но есть энтузиасты этого дела, и, думаю, они не переведутся никогда. Может, и хорошо, что мы его еще не нашли. Зато есть мечта, стремление, которые двигают нас вперед и позволяют находить в том числе и другие раритеты. Но я считаю, что есть достойная копия креста, которая хранится в Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре.

Д. ЯЦЕВИЧ: Чудеса случаются. В 2003 году нашлось долгие годы считавшееся утраченным уникальное рукописное Слуцкое Евангелие XVI века. Надежда есть, что так будет и с Крестом Евфросинии Полоцкой.

О. ЛУКАШЕВИЧ: Работая над проектом «Спадчына Беларусі», мы делали фильм о Евфросинии Полоцкой, изучили буквально все направления, связанные с этой тематикой, в том числе в США, общались с представителями фонда Морганов. И поняли, что все следы ведут в Россию. Мы были и в Санкт-Петербурге, в Институте материальной культуры РАН, где я держал в руках стеклянные пластины с детальным изображением креста. На сегодня это единственное известное фотоизображение святыни. Но есть большие вопросы, какого времени эти фотографии? Я думаю, все же это 1910-й, когда были перенесены мощи Евфросинии Полоцкой из Киево-Печерской лавры в Полоцк. Тогда была фотофиксация всей этой процессии, в том числе монастырского комплекса и кельи Евфросинии Полоцкой с находящимся там крестом. На фотографии мы видим утраты, к примеру, на тот момент уже отсутствовали все мелкие камни, также неизвестно, были они драгоценными или полудрагоценными. По описанию Вацлава Ластовского, который изучал крест в 1920-е годы, было утрачено несколько пластин. Удивительная вещь, но тогда никто не произвел фотофиксации. Отсюда вопрос: в каком состоянии этот крест и почему его нам не показывают? Может, он действительно находится в России в Сергиевом Посаде? Возможно, он в плохом состоянии? Или наоборот — в отличном? А может быть, он и не там? Ведь есть версия, что Ластовский изучал не оригинал, а копию. Здесь много вопросов.

«Р»: Если местонахождение креста доподлинно неизвестно, то с библиотекой Хрептовичей все просто. В 1913 году наследники графа вывезли ее в Киев с условием, что как только на родине Хрептовичей будет открыт университет, собрание будет предано ему. Почему же оно до сих пор не здесь?

А. СУША: Здесь все не так просто. Даже если есть завещание или какой-то документ, крайне сложно противопоставить его нормативным актам иной страны — это реалии, с которыми приходится считаться. В данном случае вроде бы есть документ о необходимости вернуть библиотеку в университет, который появится на этих землях. На этих — не значит белорусских. Да, у нас вскоре после вывоза библиотеки появился БГУ. Но Виленский университет тоже может претендовать на эту библиотеку и хотел бы вернуть ее себе.

Могу точно сказать, что это книжное собрание сегодня хранится в Национальной библиотеке Украины имени В.Вернадского и оно хорошо сохранилось. Несколько лет назад мы совместно с украинскими коллегами получили финансовую поддержку со стороны ЮНЕСКО на проведение работ по описанию памятников, хранящихся в Киеве. Наша сторона подготовила электронное издание, которое включило описание наиболее древних книг из этого собрания. Что касается реального возвращения, то попытки предпринимались и сто лет назад, и в наше время. Более того, мы поддерживаем контакт с наследниками семейства Хрептовичей—Бутеневых, которые проживают в разных странах мира и тоже интересуются наследием своих предков и тоже могут претендовать на право владения некогда этой частной библиотекой. Тем не менее и они не могут ее вернуть, так как она официально зарегистрирована в Украине. Это говорит о том, что к нам библиотека вряд ли вернется, во всяком случае, в ближайшее время.

Но здесь очень важно сказать, что в большинстве своем эти издания ни разу не открывал ни один из белорусских исследователей. И толпы желающих нет, хотя до Киева из Минска не так далеко. Мало кто из обывателей представляет, что там за книги. А это в основном франкоязычные издания XVIII века, многие из них есть в нашей библиотеке. Сомневаюсь, что некоторые произведения далеко не самых известных французских авторов, да еще и на старом французском языке, могут быть многим интересны. Для нас библиотека Хрептовичей ценна как комплексное явление, но пока у нас нет шансов ее реально вернуть.